「子どもたちの未来を作るために」

私達、大人が協力しあい、

みんなで作る教育が必要

今、日本の教育が保たない時期に来ていると知っていますか?

私が先生たちを支える仕事、ICT支援員として所属していた2010年…。

学校現場に入って、分かったことが先生たちの時間がない、苦しい・辛いと叫んでいるという現状でした。

そんな忙しさにまみれてしまった先生たちが、業務を優先するあまり、子どもからの相談を「ごめんね、明日聞くから」と言って子どもを泣かせてしまった現場を見ました。

「一体誰のために仕事をしているんだろう。先生たちも作業を優先するために先生になったわけじゃないのに…。」

子どもが泣けば、親は怒りますし、地域に言います。そして、地域は学校を叩きます。だから学校はまた業務が忙しくなります…。

この負のループは誰も幸せにしていない!

まずは先生から幸せにしなければ子どもたちが笑顔になることはない!

そう確信しました。

この多様化した世界、先生を幸せにするためには、みんなで一緒に教育を考えていき、学校を地域社会から孤立させないことが大事だと。

私たち、”大人”がみんなで教育に関わっていく。その意識を持つことが大切なのだと。

100年先、みんなが「幸せだ」と感じるために教育界の悪い部分を洗い流す。

そう決意をして、地域と学校がともに歩む学校づくりを推進しています。

活動レポート

プロフィール

自己紹介

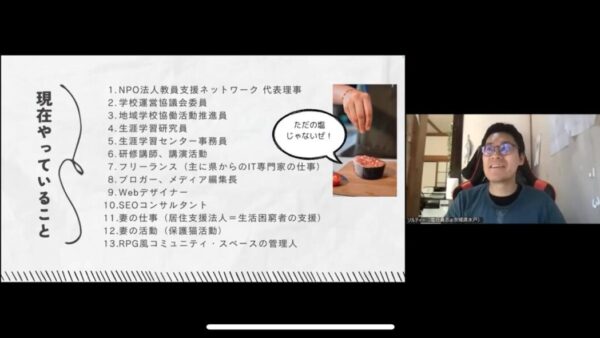

| 生年月日 | 昭和61年5月1日生まれ おうし座 |

| 血液型 | A型 |

| 趣味 | カラオケ、ゲーム、漫画、ロードバイク |

| 特技 | これ!と決めたら諦めない、火がないところに火を灯す、1を100に膨らませる |

| 尊敬する人物 | 福島正伸(講演家) |

| 好きな言葉 | 「おもしろきこともなき世を、おもしろく」 |

| 家族 | 妻、長男、次男、三男、長女、ファミリーシェアハウスの住人、保護猫たち |

| 資格・称号 | ・基本情報技術者(国家資格) ・セルフコミュニケーションカウンセラー ・社会教育士 …など |

経歴

茨城県笠間市生まれ、現在は水戸市に在住。発達障害ADHDの診断持ち、バセドウ病、中学の頃、記憶障害から不登校経験あり。

茨城県笠間市のICT支援員として2年従事した後、教員の負担軽減、働き方改革を進めるために2011年からボランティア活動を始める。その縁があって、笠間市のコミュニティ・スクールの立ち上げを地域側から推進し、設置に至った。(現在もアドバイザーとして学校運営協議会委員として在籍)

仕事では100社以上のコンサルをしていたが、社会教育研究家に転身。経験を活かし、石岡市の東成井小学校、千葉県東庄町 教育委員会のコミュニティ・スクールの立ち上げアドバイザーとして関わり、文部科学省の『地域とともにある学校づくり推進フォーラム2022』の事業を受託。

講演・研修先

立教大学(東京) / 都留文科大学(山梨) / 福井大学(福井) / 茨城県教職員組合(水戸) / 笠間市教育委員会(茨城県笠間市) / 山形県教育委員会(山形) / 群馬県教育委員会(群馬) / 東庄町教育委員会(千葉) / 石岡市教育委員会(茨城県石岡市) / 日立市教育委員会(茨城県日立) / 東成井小学校(茨城県石岡) / 岩間第一小学校(茨城県笠間) / 岩間第三小学校(茨城県笠間) / 赤羽北小学校(東京) / 友部中学校(茨城県笠間市) / 下館第一高等学校付属中学校(茨城県筑西) / 茨城県北生涯学習センター(茨城県日立) / 県西地区PTA連絡協議会(茨城県下妻) / 草っぽ農園(茨城県水戸) / エスティコンサルティング株式会社(茨城県水戸) / 茨城日産(茨城県水戸) / ファームガーデン株式会社(茨城県下妻) / 夢100プロジェクト(茨城県下妻) / Maply After School(茨城県那珂) / NPO法人河原部社(山梨県韮崎市) / 笠間市倫理法人会(茨城県笠間) / 水戸南ロータリークラブ(茨城県水戸) / 対話の先生塾(オンライン)

コラム

若手先生と対話をする会に参加。先生たちが強く感じる『感情』とは

コラム

T-KNITの『先生がほっとできる場所 ともるば』の参加レポート

コラム

水戸生涯学習センターの『持続可能なコミュニティ・スクールと地域学校協働活動の一体的推進の原動力』への参加レポート

コラム

社会教育士がこれからの地域に必要な理由

コラム

社会教育士のデジタルバッジ化

コラム

コミュニティ・スクールはコツコツ積み上げるしかないんだよ

コラム

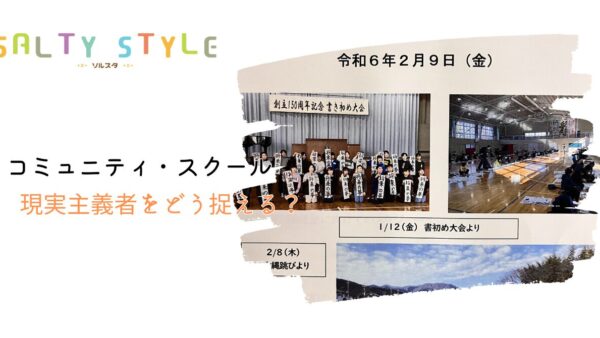

コミュニティ・スクールで現実主義者をどう捉えるか

コラム

先生にもコーチングを

コラム

NPO事業承継サミット2023に参加し、NPO法人について深く考える

コラム

トップの持つ権限とは?

コラム